日本共産党の岩渕友議員は20日の参院経済産業委員会で、原発再稼働への新たな支援策は事故対策費まで電気料金に上乗せするもので許されないと批判し、政府の姿勢をただしました。

支援策は、電源投資を促す「長期脱炭素電源オークション」制度によるもの。「電力広域的運営推進機関」が「脱炭素」に資するとうたう電源を入札にかけ、落札した発電会社には原則20年間、建設費などの固定費を保証。原資は小売電気事業者が利用者から徴収する電気料金です。2回目の入札からは既設原発も対象に加えました。

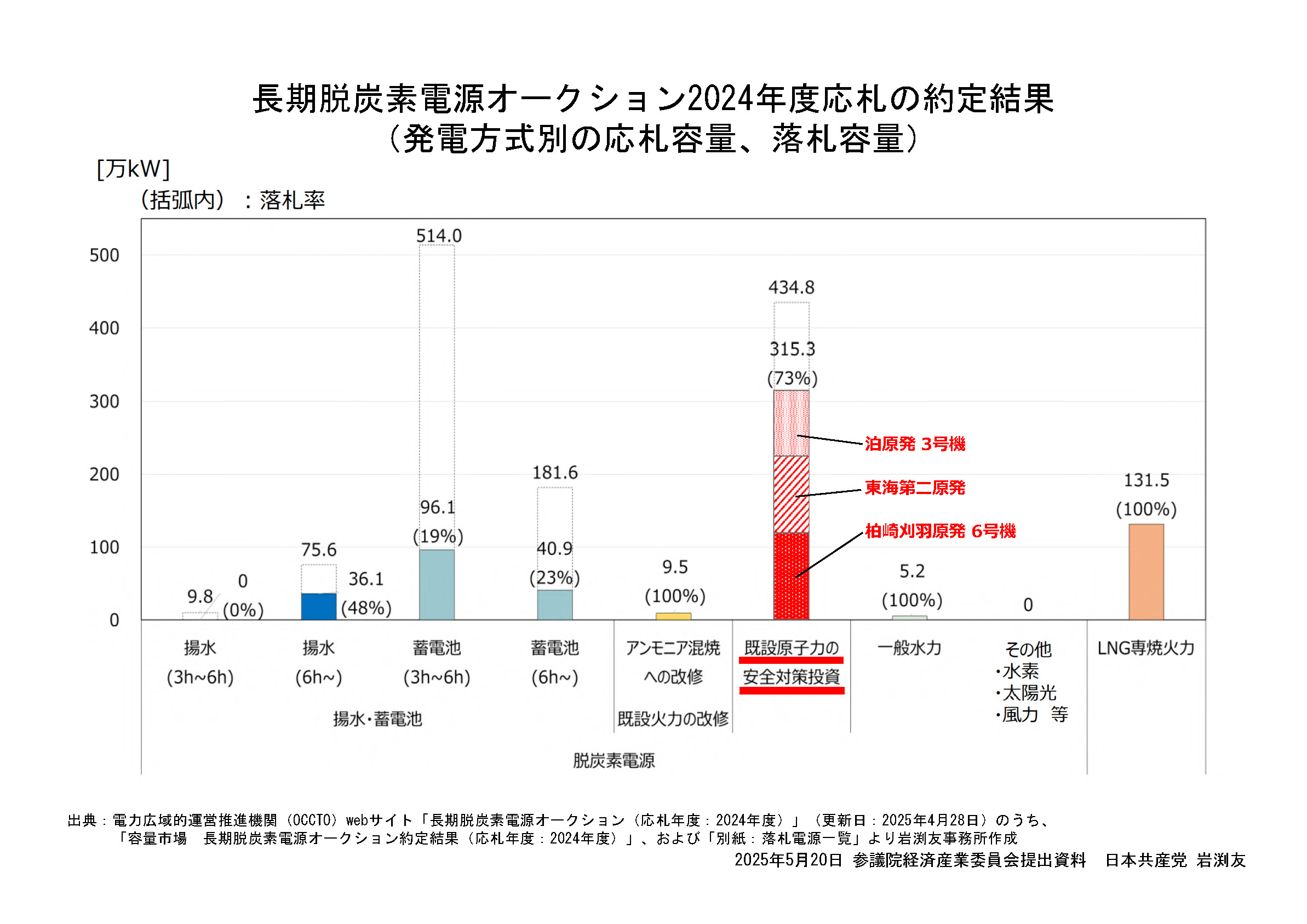

岩渕氏は、第2回応札の約定結果(4月公表)は原子力が6割以上で、日本原電東海第2、東京電力柏崎刈羽原発6号機、北海道電力泊3号機とすべて既設原発で、「国民の納得は得られない」と厳しく批判。武藤容治経産相は「電力需要の増加に対応するために必要だ」と強弁しました。

岩渕氏は原発が上限価格で落札した場合の20年間の支援額をただすと、経産省の久米孝電力・ガス事業部長は6・3兆円にのぼることを明らかにしました。

さらに、新規制基準の適合性審査での合格は同制度への参加要件としていません。岩渕氏は「原発にどれだけ手厚い支援なのか」と批判し、少なくとも既設原発は対象から外すべきだと主張しました。

(ボタンをクリックやタップすると議事録が開きます)

217-参-経済産業委員会-009号 2025年05月20日

○岩渕友君 日本共産党の岩渕友です。

今日は、長期脱炭素電源オークションについて質問をいたします。

昨年六月に、初回の約定結果を受けて質問しました。脱炭素といいながら、太陽光と風力はゼロ、火力が二割以上、原子力が三割以上だったことに、原発への支援が手厚過ぎる、こういう指摘を行いました。今年三月には、LNGをこの制度で支援している問題について質問をしてきました。

四月に、第二回目となる二〇二四年度の約定結果が公表をされました。このLNG以外の約定総容量と約定総額、そして電源ごとの約定結果と約定総容量に占める割合がどうなっているか、教えてください。

○政府参考人(久米孝君) お答え申し上げます。

長期脱炭素電源オークションは、脱炭素電源を対象に電源種混合の入札を実施いたしまして、落札電源には固定費水準の容量収入を原則二十年間得られるとすることで、巨額の初期投資の回収に対し、長期的な収入の予見可能性を付与するための制度でございます。

今年の一月に行われました長期脱炭素電源オークションの第二回入札の結果といたしまして、合計五百三万キロワットの脱炭素電源が落札されております。この内訳といたしましては、既設の火力発電所をアンモニア混焼に改修するための案件の落札量、これが九・五万キロワットで全体の約二%、蓄電池と揚水発電所の落札量は百七十三万キロワットで全体の約三四%、既設原発の安全対策投資の落札量は三百十五・三万キロワットで全体の約六三%、一般水力の落札量は五・二万キロワットで全体の約一%となってございます。

○岩渕友君 約定総額は、年三千四百六十四億円というふうになっています。

それで、資料を見ていただきたいんですけれども、これが約定結果の中身なんですね。それで、脱炭素といいながら、再生可能エネルギーはほとんどないわけですよ。原子力が今答弁あったように六割以上を占めているんですね。初回は原子力が最大だったんですけれども、それでも約定総容量に占める割合は三二・八%だったんですね。今回は約六三%ということなので、原子力の割合がもう倍近くになっているんですね。

原子力の落札案件名と落札容量について紹介してください。

○政府参考人(久米孝君) お答え申し上げます。

ただいま御紹介いただきましたように、長期脱炭素電源オークションの第二回入札におきましては、既設原子力発電所の安全対策投資、全部で三件落札されております。その内訳といたしましては、日本原子力発電株式会社の東海第二発電所が約百六万キロワット、北海道電力株式会社の泊発電所三号機が約九十万キロワット、東京電力ホールディングス株式会社の柏崎刈羽原子力発電所六号機が約百二十万キロワットとなってございます。

○岩渕友君 今答弁いただいた原発、全部既設原発なんですよね。

それで、この制度は、脱炭素電源を対象に巨額の初期投資の回収に対して長期的な収入予見可能性を付与するための制度だというふうにしています。それにもかかわらず、何で既設原発が適用をされるのでしょうか。

○政府参考人(久米孝君) お答え申し上げます。

長期脱炭素電源オークション制度を検討している資源エネルギー庁の審議会におきまして、第一回入札の結果も踏まえ、脱炭素電源の更なる新規投資促進の観点から、第二回入札に向けた制度の在り方を御議論をいただいたところでございます。この検討の中では、原子力に限らず様々な電源種について御議論いただきましたけれども、原子力発電所の安全対策投資についても、その投資回収の予見性確保が論点となりました。

この点につきまして、揚水の大規模改修や火力の脱炭素改修など、他の電源種については既設の改修もオークションの対象となっていたということなども踏まえ、脱炭素電源全体の投資を促進するという本制度の趣旨に鑑みまして、第二回入札からは既設原子力発電所の安全対策投資も対象に追加するということとされたものでございます。

○岩渕友君 今答弁いただいたんですけれども、これ、国民の納得到底得られない説明だと、中身だということですよ。

それで、原子力の入札上限価格、これは幾らになっているでしょうか。そして、落札容量に対して上限価格で落札したというふうに仮定をした場合、年間にどれだけの金額が支払われるのか、そして、二十年間ということなので、この二十年間で総額が幾らになるのか、落札案件ごとに紹介をしてください。

○政府参考人(久米孝君) お答え申し上げます。

長期脱炭素電源オークションの第二回入札におけます原子力発電所の新設案件と既設案件の安全対策投資案件の上限価格、これは、共に一年一キロワット当たり十万円というふうに設定されてございます。

また、落札電源の落札価格は非公表となってございますけれども、委員御指摘のように、仮に既設の原子力発電所の安全対策投資の落札案件について、この上限価格の一年一キロワット当たり十万円と制限、適用期間二十年ということで容量収入の計算をいたしますと、ちょっと全部まとめた数字となって恐縮でございますけれども、この原子力三百十五・三万キロワットにつきまして、二十年の容量収入を機械的に試算いたしますと、約六・三兆円というふうになってまいります。

ただ、実際には、この制度におきましては、落札電源が得る他市場からの収益の約九割を電力広域的運営推進機関に還付する必要がございます。このため、実質的に受け取る容量収入は抑えられるということになってございます。

例えば、この五年の市場価格を基に還付金額を試算いたしまして、この還付金額を考慮した後の金額を計算いたしますと、これ年によって違いがあるんですけれども、マイナス約千三百億円、すなわち、本制度から発電事業者に対して支払うのではなく、発電事業者から本制度に対して約千三百億円を支払っていただくという年もあれば、プラス三・二兆円、約三・二兆円、すなわち本制度から発電事業者に対して約三・二兆円を支払うというケースもありまして、幅のある数字となるという計算になってまいります。

○岩渕友君 今、ちょっとまとめての答弁だったのであれなんですけど、例えば柏崎刈羽を上限価格で落札した場合は、機械的に計算すれば年間一千百九十五億円、二十年間で二兆三千九百億円になるわけですよね。

今答弁の中で、運転開始後に九割は戻すんだというような答弁あったわけですけれども、運転開始がいつになるか分からない。電気の販売収益は、市場価格によっても変わるわけですよね。

現在行われている既設原発の改修について、政府は安全対策工事費用だというふうにしていますけれども、結局は事故対策費なわけですよ。原子力小委員会の議論の中では、この既設原発を追加するということに対して、原発の利用は安全性が大前提だと政府が繰り返し説明をしてきていると、安全対策が必要となる原発を選択したのは事業者であって、当然そのような投資は事業者が自己の責任で行うべきで、消費者に負担を寄せるべきではない、こういう意見が出されているんですね。私はそのとおりだというふうに思います。結局は、これ電気代に上乗せされることになるわけですよ。

それで、大臣、少なくてもこの既設原発の改修費は長期脱炭素電源オークションの対象から直ちに外すべきではないでしょうか。

○国務大臣(武藤容治君) これは、DXですとかGXの進展により電力需要増加が見込まれる中で、脱炭素電源の確保というものが国力を左右する状況にあるということであると思います。低いエネルギー自給率や火力発電への高い依存といった現状の課題を克服する観点でも、再エネや原子力といった脱炭素電源の確保が求められるところであります。

その上で、原子力を活用する上では、次世代革新炉の開発、設置とともに、既設炉の再稼働が重要であるのが現実であると思います。そして、再稼働に当たっては、東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえて策定をされました新規制基準に対応するための安全対策投資が不可欠だということだと思います。

したがって、この長期脱炭素電源オークションでは、他の脱炭素電源の新設や改修の案件と同様に、既設原発の安全対策投資についても支援が必要であると考えているところであります。

○岩渕友君 先ほども言ったように、これ事業者が負担するべきですよ。

昨年十月に再稼働した女川原発の安全対策工事費は、約七千百億円にも上っているわけですよね。これ、原発には経済合理性がないということなんだと思うんです。

それで、今回落札をされた泊原発三号機は、新規制基準の適合性審査にいわゆる合格となっていないわけです。こうした原発も対象になるということなんでしょうか。

○政府参考人(久米孝君) お答え申し上げます。

長期脱炭素電源オークションの第二回入札で対象としております既設原発の安全対策投資の参加要件といたしまして、新規制基準に適合していることは要件とされておりませんで、二〇一三年七月の新規制基準導入後初めて再稼働する前の案件が対象となってございます。ただし、再稼働は原子力規制委員会が新規制基準への適合性を認めた場合のみ進められることになりますので、落札した既存原発が実際に発電する前には当然規制基準適合性が認められた状態になっているというふうに考えてございます。

○岩渕友君 審査に合格もしていない原発まで対象になっているということなんですよ。

それで、この制度で、原子力のリードタイム、供給力提供開始期限どうなっているかといいますと、新規で十七年というふうになっているんですよね。最長で十七年後に運転開始をする原発への巨額の投資に対する支援ということになるんですよ。

それで、大臣、これ通告はしていないんですけれども、こうした今議論してきたみたいな中身を見ていると、巨額の事故対策費は手当てするから心配せずに再稼働に邁進してねということだと思うんですよ。大臣、そういうことですよね、これね。いかがですか。

○国務大臣(武藤容治君) 先ほどのちょっと繰り返しになっちゃうと思うんですけれども、長期脱炭素電源オークションでは、やはり他の脱炭素電源の新設や改修の案件と同様に、既設原発の安全対策投資についても支援が必要であるという前提の中で来ているものですから、委員の御指摘もよく分かるんですけれども、やはりこれは、我々としては、しっかり電源を確保するという観点では、この中での脱炭素オークションの案件で進んできているというふうに思っています。

○岩渕友君 原発にどれだけ手厚くしているのかということなんですよね。

さらに、石炭火力の延命にも手厚い支援が行われています。

一回目の入札と二回目の入札で変更になった内容、さらに、次回オークションで更に追加される内容について紹介してください。

○政府参考人(久米孝君) 長期脱炭素電源オークションの第二回入札におきましては、水素やアンモニア等の脱炭素火力についても制度の見直しが行われまして、具体的には、初回入札では発電所の改造費等の国内の固定費のみを支援対象としておりましたけれども、第二回入札におきましては、水素、アンモニア等の燃料費のうち、テーク・オア・ペイ条項等により、固定的に支払う部分も支援対象に追加をされました。

また、現在審議会におきまして、第三回入札に向けた制度の見直しを御議論いただいております。例えば、脱炭素火力について、既設火力のCCS付き火力への改修を検討中の事業者もおられるということから、これを支援対象に追加すること、あるいは、黎明期のエネルギーであります水素、アンモニアにつきまして、その混焼の上限価格を引き上げるといったことの検討が行われているところでございます。

○岩渕友君 支援対象、どんどん広がっているんですね。

さらに、石炭火力に二〇%以上のCCSで、上限価格は年一キロワット当たり三十四・三万円なんです。新設の場合は水素専焼で年一キロワット当たり七十九・五万円とか、非常に高いんですよね。

もう実態見れば、この制度は原発、石炭火力の延命の制度になっていることは明らかです。直ちに見直すこと、省エネ、再エネにこそ予算と施策を集中するべきだということを求めて、質問を終わります。

─────────────