2021年5月27日(木) 参議院 経済産業委員会

「産業競争力強化法等改正案」

日本共産党の岩渕友議員は27日の参院経済産業委員会で、産業競争力強化法等改定案をめぐり、同法によって株主利益最優先の経営を後押しした結果、雇用が不安定となり、格差を拡大させたと批判しました。

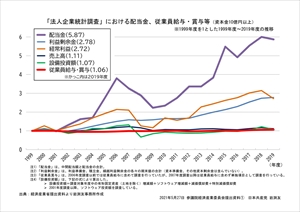

岩渕氏は、同法の前身である産業活力再生特別措置法(1999年)で、株主資本に対する利益率(ROE)と生産性の向上を重視し、大企業のリストラを支援してきたと指摘。99年度と2019年度を比べると、従業員給与・賞与は1・06倍と横ばいである一方、株主配当金は約6倍、利益剰余金は約3倍に急増しており、「雇用は不安定となり、下請け企業にコストダウンが押し付けられ、格差は拡大した。これを支援してきたのが産競法だ」と強調しました。

岩渕氏は、自動車・電機などの大企業は生産拠点を海外移転していると指摘。多国籍企業の利益と一国の経済利益は乖離(かいり)するという1992年の『通商白書』の分析を示し、「日本経済で今、起きていることだ」と強調しました。

梶山弘志経産相は、「わが国企業がグローバル市場での競争力を高めつつ、企業が活動しやすい国を目指す」と固執する姿勢を示しました。

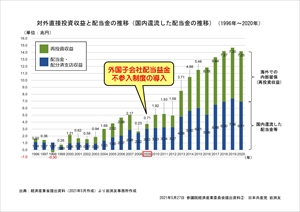

岩渕氏は、国税庁の「会社標本調査」を示し、海外子会社からの配当益が非課税となって以降、その総額は2010年度の約4兆円から18年度の約7兆円に増加したと指摘。「大企業への減税政策だ」と批判しました。

(赤字部分のリンクから別ウィンドウで開きます)

質問資料1 法人企業統計における配当金、従業員給与・賞与等(資本金10億円以上、1999年比)【PDF版】【画像版】

質問資料2 対外直接投資収益と配当金の推移(国内環流した配当金の推移)(1996年~2020年)【PDF版】【画像版】

(ボタンをクリックやタップすると議事録が開きます)

2021年5月27日(木) 参議院 経済産業委員会

「産業競争力強化法等改正案」

○岩渕友君 日本共産党の岩渕友です。

産業競争力強化法は、その前身である一九九九年に制定をされた産業活力再生特別措置法、いわゆる産活法ですよね、この制定以来、株主資本利益率、ROEの向上を最優先として、企業が人、金、物という三つの過剰をそぎ落として競争力を強化すれば日本経済が良くなるということで、大企業のリストラを応援してきました。

産活法制定当時の国会審議では、産活法が生産性向上を実現するということで、この生産性の向上を何で測るのかという基準の一つにROEが挙げられているんですね。

そこで、このことを確認したいと思うんですけれども、この産活法制定時の審議で生産性向上の基準は何かという質問にどのような答弁が行われているのか、該当部分を読み上げてください。

○政府参考人(新原浩朗君) お答えいたします。

当時の商工委員会において、以下のように答弁させていただいております。

例えば生産性を相当程度向上させるといった点につきましては、株主資本純利益率であるROE、あるいは、あるいはなんですが、従業員一人当たりの付加価値額等の指標を考えており、幾つかの具体的な指標を示すことを考えているというふうに答弁させていただいております。

○岩渕友君 今読み上げていただいたとおりなんです。

その後、安倍前政権の下で、経産省がROE経営を提唱して強化をしてきました。衆議院の今回のこの法案の議論でもあったんですけれども、会社は株主のためにある、そういう方向を進めてきたということだと思います。

大臣にお聞きをするんですけれども、産活法制定から二十二年、およそ二十年ですよね、このおよそ二十年の間に、大臣は、企業の経営と日本経済、どのようになったというふうに認識をしているでしょうか。

○国務大臣(梶山弘志君) まず、先ほど政府参考人が申し述べましたように、あくまでもその指標の一つということでありまして、選択肢はほかにも二つほど述べているということだと思っております。

この二十年、日本経済、バブル崩壊以降ということになりますけれども、経済の低迷やデフレが続いていたということで、二〇一二年の政権交代以降、経済を最優先課題に取り組んできたところであります。これにより、我が国の実質GDP、一九九九年度に四百七十三・三兆円だったものが、二〇一九年度には過去最大となる五百五十一・五兆円となるなど、コロナ禍の前までは大きく改善をしてきたということであります。

日本の企業の業績も、企業全体の経常利益は、一九九九年度に二十六・九兆円から二〇一九年度に七十一・四兆円まで拡大をしてきたと。さらに、政権交代後の二〇一二年からコロナ禍前の二〇一九年にかけて就業者は四百四十四万人拡大をし、労働参加率も四九・二%から五三・二%に上昇するとともに、働く方の報酬総額である雇用者報酬も二十一兆円増加をしたと。

このようなコロナ禍までの経済の好循環が回り始めていたと考えておりますけれども、産業の構造的な転換というものがこれから大変重要になるということであったと思っております。

やはり、このコロナ禍で明確になった日本の脆弱な点というものをいかに改善をしていくかということですし、世界から遅れている点も含めた形で対応していかなければならないと考えております。

○岩渕友君 今、コロナ禍の前までは好循環だったという話あったわけですけれども、じゃ、この二十年の間に企業の経営と日本経済どうなってきたのかということを見ていきたいというふうに思うんですね。

法人企業統計調査というものありますけれども、資本金十億円以上の大企業について、この産活法が制定された一九九九年度と、直近は二〇一九年度ですけれども、この九九年度と二〇一九年度の売上高、配当金、利益剰余金、従業員給与、賞与、それぞれお答えください。

○政府参考人(小野稔君) お答え申し上げます。

法人企業統計調査におきます資本金十億円以上の企業につきましては、まず売上高ですけれども、一九九九年度五百七兆円、二〇一九年度五百六十四兆円。配当金支払額、九九年度三兆円、一九年度十八兆円。利益剰余金でございますが、九九年度八十五兆円、一九年度二百三十七兆円。従業員給与、賞与、合計額ですけれども、九九年度四十一兆円、一九年度四十四兆円。

以上でございます。

○岩渕友君 資料の一を御覧ください。

今答弁いただいたとおりなんですけれども、例えば売上高は一・一倍、一九九九年度から二〇一九年度まで一・一倍ということで余り増えていないんですね。対して、配当金は六倍になっています。内部留保の中心である利益剰余金も三倍近くに増えているんですね。その一方で、従業員給与、賞与というのは一・〇六倍ということなので、ほとんど横ばいになっているんですよ。

これ、日本の賃金水準は諸外国と比べて低いというふうにも言われているんですけれども、OECDのデータではどうなっているかということを確認したいんです。一九九九年の一人当たりの実質賃金の水準を一〇〇とした場合に、諸外国と比べてどうなっているでしょうか。

○政府参考人(新原浩朗君) お答えいたします。

OECDによりますと、我が国は、一九九九年の一人当たり実質賃金の水準を一〇〇とした場合、二〇一九年の水準は一〇二で、微増でございます。諸外国について申し上げますと、ドイツが一一九、フランスが一二二、米国は一二五等となっております。

○岩渕友君 このOECDの中身によれば、日本は微増だということで、それ以外の国々については伸びているということなんですね。OECDによれば、この二十年間で、主な先進国で時間賃金がマイナスないし横ばいなのは日本だけだと、そういった話もあります。

こうした数字を見ていくと、結局、日本経済が良くなるどころか格差が拡大してきたということになるのではないでしょうか、大臣。

○国務大臣(梶山弘志君) 政府としては、労働生産性を引き上げ、経済全体のパイを拡大をし、それを賃金の形で分配する、成長と分配の好循環を実現することが必要と考えております。

二〇一二年の安倍内閣成立以降コロナ禍までを見ますと、二〇一二年から一九年にかけて就業者は四百四十万人拡大、労働参加率も四九・二から五三・二%に上昇、働く方の報酬総額である雇用報酬も二〇一二年から一九年にかけて二十一兆円増加をした実績もあります。

他方で、一人当たりの実質賃金を見ると、先ほど政府参考人から答弁したとおり、微増であることも事実であります。また、ジニ係数の動向を見てみますと、再配分後の世帯ごとの所得格差は平成十一年以来おおむね横ばいということで推移しており、格差が拡大したとの指摘は当たらないものと認識をしております。

ただし、委員御指摘のとおり、一人当たりの実質賃金を引き上げていくことは我が国の成長戦略の大きな課題であり、そのためには、成長戦略によって企業が付加価値の高い新製品や新サービスを生み出し、労働生産性を引き上げていくことが必要であります。

また、企業収益が上がっても賃金が引き上げられなければ成長と分配の好循環は実現できないということでありまして、このため、総理から産業界に対して毎年賃上げを繰り返し要請をしてきたところでもあります。直近も、昨年十二月に菅総理から、デフレへの後戻りを何としても避けるために、これまで続いてきた賃上げの流れを継続していただきたいと要請をしたところであります。

さらに、政府の政策としても、正規雇用者と非正規雇用者の同一労働同一賃金制の導入や、コロナ禍までの三年間は年率三%程度の最低賃金の引上げも行ってきたということであります。

今後も、成長と分配を両にらみで実施していくことで、賃金が引き上げられる環境を整備をしてまいりたいと考えております。

○岩渕友君 今答弁にもあったように、一人当たりの実質賃金はなかなか伸びていないということも事実だと。先ほどの資料一でも見ていただいたように、資本金十億円以上の大企業の中でもなかなか横ばいだという状況でもあります。

この産競法に基づいて、事業の選択と集中、合併、買収、リストラによって大企業はいわゆる筋肉質になったかもしれないんだけれども、相次ぐ労働法制の規制緩和も相まって雇用が不安定になってきているということも事実で、下請中小企業にはコストダウンが押し付けられてもきています。

結局は、やっぱり格差が広がってきているということですよね。これを支援してきたのが産活法であったり、産競法を始めとして、先ほども議論をしたROE経営であるという認識が大臣にはあるでしょうか。

○国務大臣(梶山弘志君) 産業活力再生特別措置法は、我が国が経済がバブルの後の後遺症に悩んでいる中で、後遺症にある中で、我が国企業の利益率、生産性が伸び悩んでおり、低生産性部門から高生産性部門への経営資源の迅速かつ円滑なシフトを図ることが必要とされていたことを背景に、平成十一年に、九九年に制定をされたものであります。

産活法で企業を支援するに当たり、ROEが生産性向上の指標の一つとして用いられたことは事実でありますけれども、あくまで一つの選択肢ということでありまして、ほかにも、企業の有する設備の効率性を判断する有形固定資産回転率や労働生産性を測る従業員一人当たりの付加価値も指標として選択できることとしております。このように、産業活力再生特別措置法や産業競争力強化法が特に株主だけを優先する経営を進めてきたという事実はございません。

いずれにしても、経済産業省としては、企業の労働生産性を引き上げ、賃金を引き上げられる環境を整備し、成長と分配の好循環を実現していくことに全力を挙げてまいりたいと思いますし、賃金の引上げというのはやはり経済全体のGDPを増やすことにもなるわけでありますから、全力を尽くしてまいりたいと思っております。

○岩渕友君 産活法の対象となった自動車、電気、ITを始めとする大企業は、生産拠点の海外移転、これを進めてきているわけなんですね。そのことで、より巨大な多国籍企業に発展をしてきています。

我が国企業の海外事業活動基本調査というものがありますけれども、ここで海外進出企業ベースの海外生産比率と海外従業員数について、九九年度と直近の二〇一八年度でそれぞれどうなっているか、お答えください。

○政府参考人(後藤雄三君) お答え申し上げます。

経済産業省調査統計グループで実施しております海外事業活動基本調査によりますと、国内全法人ベースで見た製造業現地法人の海外生産比率は、一九九〇年はおよそ一一・四%、二〇一八年は二五・一%となっております。また、海外現地法人の従業者数は、一九九九年は約三百十六万人、二〇一八年は約六百五万人となっております。

○岩渕友君 済みません、九九年度だったんですけど。もう大丈夫です。

それで、今お答えいただいたのは、海外生産比率でいうと、国内全法人ベースの方なんですね。海外進出企業ベースで見ると、九九年度は二三%、二〇一八年度は三八・二%なんです。海外従業員数でいうと、二百五十八万から今お答えいただいた六百五万人ということで、いずれも拡大しているわけですよね。従業員数でいえば二倍以上にも増えているということにもなります。雇用の空洞化も指摘されるような状況となっているんですね。

国連貿易開発会議の世界投資報告を見ると、リーマン・ショックの後、直近四年間の毎年の海外直接投資額の平均を見ると、日本が米中を抜いて世界一の海外投資国になっているんですね。企業が競争力を付けて強くなれば一国の経済競争力も強化されるのかということだと思うんです。

一九九二年の通商白書では、当時のアメリカの多国籍企業とアメリカ経済の関係を分析していて、国際資本の強化、展開と一国の経済利益には乖離があるというふうに指摘をしました。これ、一九九二年というと、バブル崩壊の直後のことで、その反省を基に白書でもこのような分析が行われたということになっています。これ、アメリカのことではあるんですけれども、一般化されているんですね。ここで指摘をされているように、多国籍企業が強くなることは、一国の経済利益には乖離がある、これ、まさに今、日本経済で起きていることではないかというふうに思うんですね。

そこで、大臣にお聞きするんですが、多国籍企業の利益と国民の利益が一致をしない、矛盾する事態と今なっているのではないでしょうか。

○国務大臣(梶山弘志君) 御指摘の一九九二年の通商白書において、多国籍企業の利益拡大がその国民の利益と一致する度合いが減少しつつあると分析をしております。多国籍企業の利益と一国の利益が一致しないケースは、多国籍企業の性格からして当然出てくるものと認識をしております。一九九二年というのは、バブルのまだ崩壊になっていない、前後だと思いますし、東西社会が一つになった直後ということでもあるんですね。ですから、ボーダーレス化が企業活動の当然の形となってきていると。

そして、国際競争が激化している中で我が国企業の事業活動を国内のみにとどめておくことは、国富の源泉となる付加価値の創出機会を低減することになり、我が国経済の停滞を招くだけであるということであります。むしろ、我が国企業がグローバル市場での競争力を高めつつ、同時に、我が国の事業環境についても、企業が活動しやすい国を目指すことで、労働者の方が賃金が引き上げられる環境を整備することこそが目指すべき方向だと認識をしております。

大きな市場というのは先進国であったわけですけれども、途上国もだんだんだんだんやっぱり成長をしてきている、アジアの成長をどう取り込むかということも含めて工場の配置などもやっぱり考えていく必要がある。全体での原材料の調達ということも含めて、逆に企業にもメリットがあることではあると思いますけれども、それぞれの地域の、それぞれの国の税制であるとか法律に従ってやっていくということになろうかと思いますけれども、日本一国で集中はやはりできないという中でこういう流れになっているんだと思っております。

○岩渕友君 先ほども述べたように、日本が今世界最大の海外投資国となっているわけなんですね。大企業の海外直接投資が急増する一方で国内の設備投資がどうなっているかということで、資料の一に戻っていただきたいんですけれども、この資料の一見ていただくと、設備投資額もほとんど横ばいなんですね。リーマン・ショックの後、海外直接投資の配当収益を国内に還流させるということで、二〇〇九年度から海外投資配当益金不算入制度というものがつくられて、これ非課税措置となっています。

会社標本調査というものがありますけれども、これでは、外国子会社から受ける配当について、その合計が二〇一〇年度と直近の二〇一八年度でそれぞれ幾らになっているでしょうか。

○政府参考人(木村秀美君) お答え申し上げます。

国税庁が公表している会社標本調査結果によりますと、外国子会社から受ける配当等の益金不算入額は、二〇一〇年度分で約三兆九千四百十七億円、二〇一八年度分で約七兆七百十七億円となっております。

○岩渕友君 巨額な配当益金となっているわけなんですけど、大部分が非課税なわけなんですね。

資料の二にあるように、国内の還流も増えているんですけれども、それ以上に海外再投資、海外内部留保が増えているんです。しかも、会社標本調査で見ると、それを利用しているのは資本金百億円以上の巨大企業が圧倒的な大部分であるということが分かるんですね。これが株主配当金、そして利益剰余金、内部留保の原資になっています。これはもう海外投資促進政策であって、さらに大企業の減税政策ということになります。

このままでいいのか検証する必要があるということを述べて、今日は質問を終わりたいと思います。